サマルカンドのシャーヒ・ズィンダ廟群の最奥部、トマン・アガのモスクはその廟に隣接して、1405-06年に建立された。

廟の方は、やや文様が異なるものの、植物文を並べたモザイク・タイルでファサードが覆われている。

それについてはこちら

モスクの方は、組紐文による幾何学文様とそれによってできた空間を埋めるロゼット文という、廟にもシリング・ベク・アガ廟にも見られない、新らしい文様をモザイク・タイルで表している。

組紐文を駆使した幾何学文様はやはりペルシアの影響だろうか。

コーラン装飾ページ マムルーク朝、1368-88年 制作地エジプト カイロ国立博物館蔵

エジプトではもっと細かな組紐文による幾何学文様がそれ以前に作られていた。

中央のロゼット文(開花した花を真上から表した文様)から出た16点星の輪郭となった組紐が外方向に伸び、折れ曲がりながら、複雑な幾何学文を編み出している。

変形菱形、ロセッタと呼ばれる変形六角形が長いもの短いものの2種、変形4点星、変形5点星、六角形など。

そして、それぞれの幾何学文の中には植物文が表されている。

20点星組紐文のある幾何学文 14世紀 アランブラ(アルハンブラ)宮殿

タイル装飾でもかなり細かな幾何学文が組紐で構成されている。しかし、組紐が太すぎて、幾何学文様が小さい。今までこれがどのように作られたのか、あまり考えていなかったが、白い帯の交差している箇所を見るとモザイク・タイルのよう。

昔、深見奈緒子氏に窺ったところ、中心の星が20の角を持っているので20点星、そして各色タイルの間に白い帯状のものが輪郭を描いているので組紐文ということで、「20点星組紐文のある幾何学文」という風に呼ばれている。

以前からあった文様で、建築装飾に使われる前から、象嵌や寄せ木細工などの木製品にあるのではないかということだった。

ミフラーブ 1354年頃 制作地イラン モザイク・タイル 高343㎝ メトロポリタン美術館蔵

『世界美術大全集東洋編17イスラーム』は、幾何学的に構成された複雑な多角形の文様は、イスラーム文様を特色づけている。その多くは充填文様として、無限の広がりが可能な構成法がとられたという。

ミフラーブの凹みには、六角形や5点星、6点星とみられる幾何学文が組紐文によって造られている。トマン・アガのモスクの50年も前に、すでに現れていた文様だった。

そしてその上部には、やや曲線的な節のある植物の白い茎で6点星、六角形が作られ、その中にはトルコ・ブルーで蔓草が表されている。水色の蔓草は、白い枠を超えて繋がっている。

木製ミフラーブ部分 アナトリア・セルジューク朝、14世紀初期 制作地トルコ 木 アンカラ民族学博物館蔵

12点星、変形菱形、ロセッタ、5点星が組紐で無限につくり出されている。しかも、各幾何学形の中には、複雑に絡まる蔓で埋め尽くされている。

木製扉の装飾 セルジューク朝、13世紀 制作地トルコ アンカラ民族学博物館蔵

大きな6点星、六角形、五角形を二つ接合したような形という3つの幾何学文で扉の中央部を構成している。それぞれの文様の中には左右対称の蔓草文が透彫のように浮彫されている。

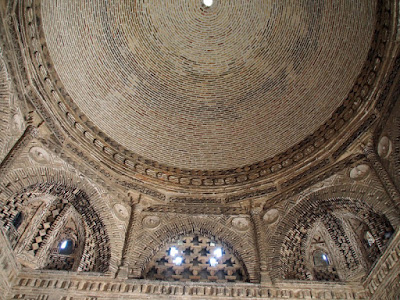

ドーム内部 アナトリア・セルジューク朝、1251年 カラタイ・マドラサ、コンヤ

『世界美術大全集東洋編17イスラーム』は、タイル・モザイクによる建築装飾は、アナトリア・セルジューク朝において人気を博し、その技術や文様構成は著しく発展した。その装飾技法は、イル・ハーン朝のタイル・モザイクなどに影響を与えた。

カラタイ・マドラサのドーム内部のタイルは、黒に近い茄子紺とトルコ・ブルーの2色で、複雑な多角形文様を形成している。大振りのこの多角形は、見上げると天空の星が光を発しているかのように見えるという。

中心に白と茄子紺で交互に表したロゼットが24点星となり、白で縁取られたトルコ・ブルーの輪郭線が絡み合って変則的な網目を作りながら、次の24点星へと向かって行く。

金曜モスクミフラーブ イル・ハーン朝、13世紀後半 イラン、ウルミエ

『イスラーム建築の見かた』が12点星の幾何学紋という透彫の半球のある文様は、その輪郭から伸びる蔓が直線と曲線となって伸び、別の幾何学文をつくっていく。中央の12点星の周囲には、葡萄の葉のようなものを12枚繋いだ蔓は円を成している。

小さな幾何学文も六角形や三角形が主だが、何と表現すればよいのかわからない図形も多い。

この透彫を見ていると、このような蔓草の絡み合うデザインから、様々な幾何学文が組み合わさったものが生まれたのではないかと思ってしまうのだが、幾何学的な組紐文はそれ以前にも存在する。

扉パネル部分 アナトリア・セルジューク朝、12世紀 木 制作地アナトリア コンヤ、マドラサ博物館蔵

変形六角形、甲虫のような六角形のロセッタ、他にも様々な変形多角形で構成されている。

木彫ということもあってか、幾何学文様の中の植物文が細やか。

ミンバル部分 ムラービト朝、1137-47年 制作地コルドバ マラケシュ、クトゥビーヤ・モスク 木・象牙 バダィーイ宮殿博物館蔵

『世界美術大全集東洋編17イスラーム』は、木製のミンバルの土台は、象牙と高価な木材を組み合わせた寄木と象嵌細工、木材の透かし彫りや浮彫で全体が覆われている。ミンバルの外側には幾何学文様と植物装飾が用いられているという。

組紐を捻らせた上で交差させながら幾何学文をつくっている。

大モスク円柱 セルジューク朝、10世紀 ナーイーン

『イスラーム建築の見かた』は、幾何学的な組紐文様の合間を埋めるように葡萄唐草が浮き彫りされる。イスラーム以前のペルシアにあったスタッコ細工の技法がうかがわれるという。

組紐文に葡萄唐草を埋めている。組紐はレースの帯のようで曲線的。それでも8点星、三角形、四角形とわかる幾何学文となっている。

残念ながら、イスラーム以前の漆喰装飾は見つけられていない。

ラスター彩型押幾何学文皿 アッバース朝、9世紀 制作地メソポタミア 径21.7㎝ ベルリン国立博物館イスラーム美術館蔵

『世界美術大全集東洋編17イスラーム』は、薄い黄釉とラスター彩がかけられた型押陶器の一例である。アクセントに淡い緑釉が、随所にかけられている。

皿の中央部に型で押しつけられた文様は、連珠文のつけられた帯文で、5つの卍繋ぎ、4つの環状のモティーフで形成されているという。

他にこのような帯文が交差しながら文様をつくっている陶器は知らないが、やがては複雑な幾何学文を創り出すイスラーム美術の素地だったのかも。

トマン・アガのモスクには組紐付幾何学文のモザイク・タイル←

→アフラシアブ出土の陶器に組紐文

関連項目

火焔山のトユクに組紐文のタイル

シャーヒ・ズィンダ廟群6 シリング・ベク・アガ廟

シャーヒ・ズィンダ廟群11 トマン・アガのモスク

シャーヒ・ズィンダ廟群15 トマン・アガ廟

※参考文献

「中央アジアの傑作 サマルカンド」 アラポフ A.V. 2008年 SMI・アジア出版社

「世界美術大全集東洋編17 イスラーム」 1999年 小学館

「イスラーム建築の見かた」 深見奈緒子 2003年 東京堂出版

「イスラーム建築の世界史 岩波セミナーブックスS11」 深見奈緒子 2013年 岩波書店